気象災害対策情報

台風第23号の接近に伴う農作物等被害対策情報について

農業者の皆様へ

気象庁によると、今後、台風第23号が発達しながら九州に近づく見込みです。

そこで、技術対策を取りまとめましたので、下記資料をご参考ください。

高温に伴う農作物等の技術対策について

農業者の皆様へ

気象庁によると、九州北部地方(山口県含む)は、向こう1か月は気温がかなり高温になる確率が高い予報となっています。

そこで、技術対策を取りまとめましたので、下記資料をご参考ください。

大雨に伴う浸水・冠水被害に関する農業技術対策について

農業者の皆様へ

九州北部地方(山口県含む)は、8月9日~11日にかけて停滞した前線の影響により線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降りました。

農地や園芸施設への浸水・冠水がみられた圃場では農作物等への被害が懸念されます。

そこで技術対策を取りまとめましたので、下記資料をご参考ください。

少雨に伴う農作物等の技術対策について

農業者の皆様へ

気象庁によると、九州北部地方(山口県含む)は、6月27日頃に梅雨明けしたとみられます。

梅雨明け以降、佐賀県では降雨がみられておらず、今後も高温と少雨が続くことが予想されます。

そこで、技術対策を取りまとめましたので、下記資料をご参考ください。

高温に伴う農作物等の技術対策について

農業者の皆様へ

気象庁によると、九州北部地方(山口県含む)は、6月27日頃に梅雨明けしたとみられます。

また、2週間気温予報(6月30日発表)によると、佐賀県は気温がかなり高い日が続く予報となっています。

そこで、技術対策を取りまとめましたので、下記資料をご参考ください。

降雹に伴う農作物(タマネギ)被害とその対策について

農業者の皆様へ

佐賀県では、西部・東部・北部山間を中心に4月14日(月曜日)の午後に降雹がみられました。

地域によってはタマネギ及びレタス圃場の一部で被害がみられています。

そこで、技術対策を取りまとめましたので、下記資料をご参考ください。

本県における主な気象災害

冠水・浸水害 | 長雨害 | 日照不足の害 | ひょう害 | 猛暑の害 | 干害 | 冷夏の害 |

台風害 | 塩害・潮風害 | 低温害 | 凍霜害 | 暖冬の害 | 雪害 | 季節風害 |

佐賀県の立地条件と気象概況

1 地勢

佐賀県は南に有明海、北に玄界灘があり、地形は大別して次の5地域に分けることができる。

(1)佐賀平坦地域

県南部を占め、筑後平野の西半分を構成する米作地帯で、主として北部山地の侵蝕によって生じた岩屑物の堆積に由来する沖積平野である。土地は肥沃で、生産力は極めて高い。

(2)天山・背振山麓地域

筑紫山脈の西半分を構成する山麓山間地帯。地質は主に花崗岩質で、一部に結晶片岩や蛇紋岩等の塩基性の高い変成岩がある。ミカンを主とした果樹、米、野菜地帯である。

(3)西部丘陵地域

天山・背振山麓の西南部に当たる丘陵地帯で、地質は第三紀層、玄武岩、安山岩等からなる。ナシを中心とした果樹の生産が盛んである。

(4)上場地域

東松浦半島を形作る地域で、「上場台地」と呼ばれる。地質は主に玄武岩で、一部に花崗岩がある。標高は200m以下で、主として果樹、畑作地帯である。水資源に恵まれないことと季節風が強いことが難点である。

(5)多良岳地域

県南の長崎県境にまたがる多良岳を中心とした火山地帯で、複雑な火山地形の扇状台地が発達している。地質は第三紀層を基盤とし、その上に安山岩があつくおおっている。台地の間には水田が、台地の上には畑地が開けている。また、緩傾斜地も多く、気候にも恵まれることからみかんの産地でもある。

図A-1 佐賀の地図

2 気象条件

佐賀県の気候は県北部が日本海型気候区、県南部が内陸型気候区に大別できるが、全域とも気候は比較的温和である。佐賀市の日平均気温の年平年値は16.9℃、年間降水量は1951mmとなっている。

表A-1 佐賀市および県内各地の気象条件(年間)

|

日平均気温 |

日最高気温 |

日最低気温 |

降水量 |

日照時間 |

| 佐賀 |

16.9 ℃ |

21.7 ℃ |

12.7 ℃ |

1951.3 mm |

1970.5 hr |

| 伊万里 |

15.9 |

20.8 |

11.6 |

2221.8 |

1798.8 |

| 嬉野 |

15.3 |

20.9 |

10.7 |

1870.6 |

2323.7 |

| 白石 |

16.1 |

21.5 |

11.5 |

1822.8 |

1834.7 |

※統計期間;1991~2020年 資料年数;30年 (気象庁、「平年値」より)

1)気温

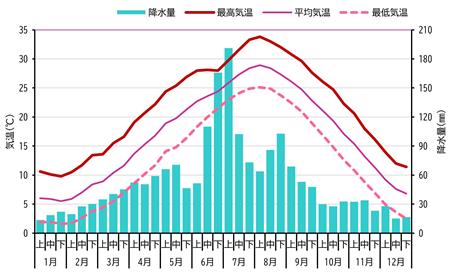

1991年から2020年までの30年間の最高、最低、平均気温の旬別の平年値を示した。地域別に見ると平均気温は佐賀平野から有明海沿岸及び玄界灘沿岸で高く、中央部の脊振山系、天山や多良岳、国見山付近で低い。

2)降水量

| 年間の降水量は1500~2400mmであり、6月中旬~7月中旬にかけての梅雨期間に1/3近い降水量が見られる。地域別に見ると県南部の多良岳、国見山や中央部の脊振山系、天山、八幡岳などの山間部で多く2400mmを越え、県北部の玄界灘沿岸では少ない。本県における梅雨期は梅雨入りが6月5日頃で、梅雨明けは7月18日頃である。 |

|

| 図A-2 佐賀の気温と降水量 |

3)風

季節によって支配される気圧配置によってもたらされる季節風が吹き、冬は大陸から寒冷な北西の強い季節風が吹きつけ、夏は南~南西よりの高温多湿な風が吹走する。県北西部は玄界灘に面し、冬季に玄界灘から北西の季節風が強く吹いている。風向風速は地形の影響を受けて局地的に強く、暖候期に有明海沿岸を中心に日変化の風(海陸風)が顕著となっている。

4)日照条件

年平均日照時間は隣接県より多く、特に福岡、長崎に比較して10月から翌年2月までの5ヶ月間で多くなっている。一方、6月と7月は3県の中で最も少なく、梅雨前線の影響を受けやすい。