本作は、個性的な書風で知られる副島種臣の作品の中でも大胆な発想と筆遣いによる極めて独創的な作品となっている。縦45.0cm、幅137.0cmを測る料紙に墨で書かれ、扁額に仕立てられている。

副島の書は、昭和30年頃から再評価が進み、近年、高校の教科書に掲載されるなど、日本の近代書道史において重要視されている。本作は、副島の60歳代前期の作品で書制作の上でも円熟期に書かれた大胆な発想と筆遣いによる極めて独創的な作品である。副島の生涯における代表作に数えられ、今日的視点で見ても斬新さを失っていない。

令和6年12月3日告示 国登録計1箇所1件

国登録有形文化財(建造物) 戸上電機製作所本館 1箇所1件

【告示日】令和6年12月3日

【所在地】佐賀県佐賀市大財北町385-1

【所有者】戸上電機製作所

|

|

| 戸上電機製作所本館(正面外観) | 戸上電機製作所本館(内部) |

【解説】

JR佐賀駅東方の市街地に位置する配電部品製造業の本社屋。大正14年(1925)に建築された木造二階建て(一部三階建て)の建造物で、南正面の玄関から上へ、四本の付柱が昭和13 年増築の三階を越えて伸びる。佐賀の電気産業の発展を伝える象徴的な事務所建築である。

県重要文化財(工芸品) 色絵龍鳳凰文蓋付大壺 1点

【所在地】チャイナ・オン・ザ・パーク(西松浦郡有田町原明乙111番地)

【所有者】深川製磁株式会社

|

| 色絵龍鳳凰文蓋付大壺(画像提供:深川製磁株式会社) |

【解説】〈特徴〉

本作品は、「本体」・「蓋」・「台座」からなり、さらに蓋は宝珠と冠から構成されており、本体は胴下部を細く絞り込み、台座は三足である。蓋の宝珠部と冠部には搬送のために別梱包できるよう麻縄で結ぶため穴があけられている。色調は、全体的に華やかで、染付の藍色に上絵の金と赤という古伊万里様式の典型的な配色である。

〈伝来〉

本作品は、深川製磁の創立者である深川忠次が制作に3年余りの年月をかけて完成させた一対の大壼のうちの1点である。忠次はこの作品を携えて明治33年(1900)の第5回パリ万国博覧会、続く明治37年(1904)のセントルイス万国博覧会に参加し、それぞれ金牌、金賞を受賞している。

〈指定の理由〉

本作品は、深川製磁創立から間もなく参加が決定した第5回パリ万国博覧会にむけて、創立者である深川忠次の指揮のもと、それまでに蓄積された有田焼の技術を惜しむことなく盛り込んで制作された明治有田焼における大物の名品である。高さが2mを超える大物でありながら技術の限界まで追求された形姿や造作、細密に施された彫刻や点描、埋め尽くされた壮麗な文様とその構成は超絶技法として明治有田磁器の集大成とよべる作品である。

また、パリとセントルイスの万国博覧会にて受賞し、パリ万博では日本館の顔となるエントランスを飾るなど、世界に有田焼の名声とブランド力を高めた功績は大きく、深川忠次による欧米からの技術導入や海外市場の開拓の契機となり、明治期における有田焼の海外貿易を発展させた記念碑的作品として価値が高い。

また、海外へ出品された大物の作品でありながら完品のまま現在まで伝えられ、一般にも広く公開されている点も評価される。

県重要文化財(考古資料) 仁田埴輪窯跡出土埴輪 一括

【告示日】令和6年4月30日

【所在地】佐賀県文化財調査研究資料室(神埼市神埼町鶴3658-2)

【所有者】佐賀県

〈特徴〉

仁田埴輪窯跡出土埴輪は円筒埴輪、朝顔形埴輪、形象埴輪で構成されている。円筒埴輪は、2条3段と3条4段の大小2種類ある。朝顔形埴輪は、いずれも4条5段で口縁部が大きく開く。形象埴輪には、蓋形、家形、犬形がある。

〈指定の理由〉

仁田埴輪窯跡の埴輪群は、県内で調査された唯一の埴輪窯跡とその周辺から出土したもので、5世紀中頃の埴輪窯(窖窯)導入初期に作られていることから希少性が高い。また、外面にタタキ状の格子目文を施す円筒埴輪や朝顔形埴輪が認められることから、埴輪製作に朝鮮半島系の土器製作技術の影響が考えられる。さらに形象埴輪は古墳出土品を含めても、県内では出土例が少なく、全体の形状をうかがい知ることができる資料として貴重である。

仁田埴輪窯跡出土埴輪は、古墳時代の窯業生産を知るうえで極めて重要であり、且つ地方の埴輪窯で生産される円筒埴輪や朝顔形埴輪、形象埴輪を理解するうえで学術的価値が高い資料である。

県登録文化財(名勝) 岩見屋庭園

【告示日】令和6年4月30日

【所在地】杵島郡江北町上小田1371

【所有者】個人

|

| 岩見屋庭園(全景) |

【解説】

〈特徴〉

江戸時代に長崎街道沿いの宿場町である小田宿で旅籠屋・茶屋を営んでいた岩見屋の庭園である。当時の旅籠の建造物は失われてしまったが、大名庭園や町家の庭づくりでみられる不老長寿と祝儀をテーマとした池泉鑑賞式庭園が見事に現存している。作庭者は不明である。

庭園は、山畔を利用し、下部に池泉を掘る形式である。本庭園の池辺には護岸を兼ねて滝石が組まれており、蓬莱島の断崖絶壁が表現されている。築山中央部には阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩の阿弥陀如来三尊を表す「三尊石組」が見られる。

また、池園の中心部には海辺の自然石を組み入れた「亀石組」が、庭園中央部には山形の羽石が立てられ、一羽の鶴が水のほとりに安らぐ様子を表現した「鶴石組」がみられる。

〈登録の理由〉

岩見屋は江戸時代、鹿島藩主に本陣として利用され、隣に池田屋が脇本陣として所在していた。しかし、池田屋が取り壊され、小田宿内に小田宿の歴史を伝えるものが少なくなっている。岩見屋庭園は江戸時代の庭園を特徴づける造形を良好に残していて、見事である。

令和6年3月10日告示 国登録計1箇所4件

国登録有形文化財(建造物) 旧松野家住宅(野口家住宅)主屋、小屋、門柱及び石垣、取水池 計4件

【告示日】令和6年3月6日

【所在地】佐賀市大和町大字梅野字水無3068

【所有者】個人

|

|

| 旧松野家住宅(野口家住宅)主屋 | 旧松野家住宅(野口家住宅)門柱と石垣 |

【解説】

旧松野家住宅は、佐賀市街地北方の山間集落に位置する旧家の建造物である。主屋、小屋、門柱及び石垣、取水池の計4件が国登録の対象である。

主屋は木造二階建桟瓦葺で、入母屋造りの屋根を直交し、全体に矩折れの平面とする。東に広い土間、西に二列三室を配し、上手正面に主座敷を突出する。式台や拭漆塗仕上げとした仏間など、随所に家格を示す設えを備える。建築年代は、伝承と襖絵年紀から明治42年(1909)頃とされている。

小屋は主屋の東、敷地北東隅に西面して建ち、座敷と物置からなる木造造二階建桟瓦葺である。二階外壁は妻壁を大壁とする。座敷は床、天袋、平書院を備え、縁を廻らす。青年組の宿にも利用するなど当地域の習俗を示す上でも貴重な建物である。

敷地南東隅に石製の門柱一対を立て、左右に石垣を延ばし、敷地南半を取り囲む。いずれも同質の花こう岩を使用し、石柱は角を江戸切仕上げ、頂部を角錐型とする。石垣は全体を反り上げて積み上げ、出隅部を鎬積みとし、敷地形状に合わせて天端を揃えるなど高い技術を用いている。

取水池は敷地東辺石塀北端に設けられている。石垣沿いの水路から取水する。北に開いたコの字形に構築した石垣が池を囲んでいる。池はほぼ正方形で、中央にコンクリート製の橋を渡す。石垣との取合や端部の納まりなどに、石材加工技術の高さを示す。

令和5年4月25日告示 県指定・登録計7件

県重要文化財(建造物) 旧佐賀城本丸御殿 御座間及び堪忍所 1棟

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】佐賀県立佐賀城本丸歴史館(佐賀市城内2丁目18番1号)

【所有者】佐賀県

|

| 御座間及び堪忍所(南東から) |

【解説】

〈背景・経緯〉

佐賀城は慶長13年から16年(1608~1611)にかけて築城された。本丸御殿は享保11年(1726年)の火災で焼失したが、天保9年(1838)に10代藩主鍋島直正によって再建された。

明治7年(1874)の佐賀の乱(佐賀戦争)で滅失を免れた本丸御殿の御座間・堪忍所は、明治42年(1909)から赤松小学校の校舎として利用され、昭和33年(1958)には移築されて南水ヶ江地区の公民館(南水会館)として活用されるなど、用途を変えながらも建物の価値を踏まえた適切な維持と活用がなされてきた。

〈特徴〉

本丸御殿の南西部、藩主の日常生活空間にあたる「内(うち)」と呼ばれる区画の南側奥に位置する。御座間は中奥に相当する藩主の居間(執務の機能もあり)にあたり、西面に座敷飾を設ける24帖間で、西廊下と南廊下、中廊下が凹形に取り囲む。警護詰所にあたる堪忍所は18帖間で、中廊下東側に配置されている。

〈指定の理由〉

現在確認されるところ、天保9年に再建された佐賀城本丸御殿を構成する唯一の遺構として、多くの情報と歴史性を有するものである。また、藩主が日常を過ごした内向きの建物である点も貴重であり、天保年間建設の本丸建物遺構として高い価値を有している。

県重要文化財(絵画) 貴賤図(御所車)川村清雄筆 1面

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】唐津市近代図書館(唐津市新興町23番地)

【所有者】唐津市

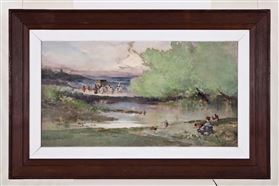

|

| 貴賤図(御所車)川村清雄筆 |

【解説】

〈背景・経緯〉 明治31年(1898)頃に、小笠原長生(唐津藩主小笠原長国の後継)の依頼を受けて東京の小笠原邸で制作された。

〈特徴〉 寸法は縦93.8×横159.5cm(100号M)、カンヴァスに油絵具で描かれている。画面左下に変体仮名の署名を有す。

向こう岸をゆっくりと遠ざかる御所車の一行を、手甲・脚絆を着けた近世~近代風のいでたちの庶民の女性(母親あるいは子守か)と子どもが眺めている構図である。この構図は貴族と庶民、過去と現代を対比させつつ、鑑賞者にも平安朝の昔に思いを馳せるよう誘いかけるような効果を生んでいる。

透明感あふれる水面は川柳の緑や空の色を映し、御所車が目指す彼方の山上には仏塔が建つ。垂髪の牛童を先頭とする従者の足元は白く霞み、雲上のようにも見える。御所車を見やる女性のかたわらに3人の童が遊ぶ情景は穏やかである。湿潤な水辺の風景の描写は、清雄がパリ留学時に訪問したというフランスの画家カミーユ・コローの作風を思わせる。

明るい部分は厚く、陰影の部分は薄く、絵具を何層も塗り重ねる描き方はヨーロッパの伝統的な油絵技法に則ったものであり、白い絵具を盛り上げて雲の表情や水面のきらめきを表現している。一方、人物等の細かなモチーフの輪郭線には、面相筆のような細い筆が用いられているのが見て取れる。日本的な洋画世界の構築を目指した清雄の代表作のひとつといえる。

〈指定の理由〉 本作品は、油彩で日本的な情緒を表現した洋画家川村清雄の代表作である。和魂洋才的作品の事例として重要であるとともに、パリ時代のカミーユ・コローとの交流の影響やヴェネツィア時代に培われた大気や水辺の風景などの自然に対する繊細な表現技法が見て取れる。さらに、唐津藩の小笠原家と密接に関連付く近代絵画の名品である。

県重要文化財(考古資料) 内畑遺跡甕棺墓出土玉類・刀子 一括

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】鳥栖市教育委員会(佐賀県鳥栖市宿町1118番地)

【所有者】鳥栖市

|

| 玉類(左・真ん中)と刀子(右) |

【解説】 〈背景・経緯〉 内畑遺跡は鳥栖市元町に所在し、宝満川支流である轟木川左岸の河岸段丘上に立地する。昭和25年(1950)頃、甕棺墓が発見され、内部からガラス製勾玉2点とガラス製小玉多数が採集された。平成13年(2001)、隣接した範囲を鳥栖市教育委員会が発掘調査を実施したところ、弥生時代中期前半~後期前半の甕棺墓16基を確認し、後期前半に位置づけられる三津式の甕棺墓から水晶製算盤玉、ガラス製小玉、鉄製刀子が出土した。この調査成果により、昭和25年頃発見の甕棺墓が同時期の後期前半である可能性が高まった。

〈特徴〉 昭和25年頃発見のガラス製勾玉2点は、ともに鋳型を用いた鋳造品であり、それぞれ頭部に2条の刻みを有する「丁子頭」と刻みがない「素頭」である。色調は緑青色で幾分透明度をもっており、鉛バリウムガラスと考えられる。

昭和25年頃発見のガラス製小玉は1,969点で、色調は全て淡青色である。引き伸ばし技法により製作され、基礎ガラスはカリガラスと考えられる。

平成13年出土の水晶製算盤玉2点は、全長5mm程度、直径5~6mmで、側面は研磨されているが、中央ににぶい稜を持つ。端面は平坦気味で中央が一部欠損している。端面のほぼ中央には片側から孔が穿たれており、形状から穿孔には石針を使用したと考えられる。

平成13年出土のガラス製小玉16点は、全長4~5mm、直径4~5mm。色調は透明度の高い淡青色で、引き伸ばし技法によって製作されたカリガラスと考えられる。水晶製算盤玉とセットとなり、装飾品あるいは首飾り、指輪、耳飾りなどとして用いられたと考えられる。

平成13年出土の鉄製刀子は全長20.3cm、刃部幅0.8cm。刀身に木質部が付着し、その上面に漆状の黒色物質が部分的に残っている。鞘の残欠の可能性が高い。柄は樹皮で丁寧に巻かれ、柄頭を巻き重ねて肉厚に仕上げられている。

〈指定の理由〉 多量のガラス製小玉が副葬される例は佐賀県内で数例しかなく、甕棺墓の被葬者が社会的に高い階層に属していたと考えられる。弥生時代後期前半の佐賀県域の墳墓における副葬習俗や装飾、装身具の組合せを具体的に示す数少ない例であるとともに、被葬者の社会的位置や玉類の生産と流通の実態を解明するうえで価値が高い資料である。

県名勝(庭園) 旧高取家住宅庭園

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】唐津市北城内5番40号

【所有者】唐津市

|

| 旧高取家住宅庭園(奥庭) |

【解説】 旧高取家住宅庭園は唐津城の本丸西南側の唐津湾に面する海岸沿い、約2,300坪の広大な敷地にある旧高取家住宅の庭園である。

旧高取家住宅は、明治30年代より

芳谷炭鉱、

相知炭鉱を経て

杵島炭鉱などを経営した炭鉱主として「肥前の炭鉱王」と呼ばれるまでの成功を収めた

高取伊好(1850~1927)の邸宅である。石炭の積出港であった唐津に居を構えたことに始まるもので、伝統的な和風住宅の様式と西洋の様式が混在し、明治末から昭和初期にかけて、洋館や能舞台を組み込んだ日本の近代建築である炭鉱主の大邸宅として貴重なものである。各部の意匠等が高く評価され平成10年12月に国の重要文化財の指定を受けている。

〈特徴〉 庭園は大きく4つの庭から構成されるもので、大広間棟と居住棟に囲まれた「中庭(茶庭)」大広間棟に面する「奥庭(

池泉式庭園)」居住棟の仏間に面する「北側の庭」東側には、大正9年(1920)の

朝香宮殿下御来臨の際につくられたとされる「朝香宮お手植えの松の庭」からなる。庭園内には随所に唐津焼の作品が庭園の

景物としてみられる。

〈指定の理由〉 明治時代から近代日本を石炭業でけん引し「肥前の石炭王」と呼ばれた佐賀県を代表する資産家高取伊好の財力を背景に建築した近代和風住宅を構成する近代庭園であり、庭園内は松が多く特別名勝虹の松原との連続性をみることができるという点において学術上価値が高い。性質の異なる複数の庭園を同一の敷地内に擁し、「奥庭(池泉式庭園)」は松を借景として唐津湾をのぞむ景観、庭園内随所にみられる唐津焼の作品や石灯篭など特質のある景物も見事であり、芸術上及び観賞上の価値は高い。

県登録有形文化財(絵画) 龍造寺天満宮縁起絵 一幅

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】佐賀県立博物館・美術館(佐賀市城内1丁目15-23)

【所有者】鹿子地区、菅原神社(鹿子天満宮)

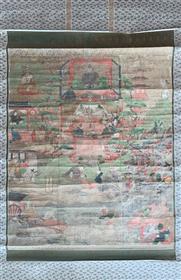

|

| 龍造寺天満宮縁起絵 |

【解説】〈特徴〉

絹本着色、縦方向に3枚の画絹を継ぎ、掛幅装で杉箱を伴う。画面向かって左やや下に「龍造寺左衛門大夫尚純」の署名・花押があり、制作時期は家純が尚純と称した天文4年(1535)~天文7年(1538)と比定される。「曹洞宗由緒」〔寛政元年(1789)〕に本作と推定される寄進の記録がある。享和3年(1803)とその後一度以上の表装替えを受けたことが紙背貼付の紙によって分かる。

佐賀県内で確認出来る最も古い天神縁起絵で、中央上部に束帯姿の天神像を配し、その下に神社での神楽奉納の様子、向かって左上部に十一面観音像、ほか天神像をとりまくように菅原道真の生涯の6場面を描く。天神縁起には珍しい綱敷天神の場面に立会う人物(寄進者である家純か)、清涼殿を襲う烏天狗、尊意の乗る牛車を守る異形の従者等、独特の表現がみられる。剥落や浮き、擦れが著しいが、華やかな彩色を施した大和絵的な画風で、丁寧で素朴な描写である。すでに知られる水墨画系の等禅ら中世肥前の絵師と別系統の、地元在住絵師の筆である可能性が高い。

〈登録の理由〉

龍造寺家ゆかりの絵画資料として貴重である。また、天神縁起絵が掛幅装の体裁を取ることは珍しい。さらに、地元在住の絵師が手掛けた可能性が高く、制作年代が16世紀前半まで遡る点も中世肥前の絵画史の観点で注目される。

県登録無形民俗文化財 浮立面制作(小森恵雲・小森恵司)

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】鹿島市

【所有者】小森恵雲、小森恵司

|

| 小森氏製作の浮立面 |

【解説】

佐賀県南西部を中心に伝わる「面浮立」の踊りに用いられる面(浮立面)を制作する技術である。面浮立は他地域に類例のないもので、面は独特の造詣美を備えている。踊りに用いる面は桐を材料とし、漆塗を施す。飾り用としての面はクスを材料とし、自然木の木目を生かした白木とすることが多い。叩きノミと仕上げノミを用いる。特に踊りに用いる面は注文主である団体が所有する最も古い例を参照し、伝統的な面の表情を継承し制作している。

面の制作は、専従の者ではなく地区の器用な者等が担ってきたと考えられる。小森家の初代、2代目は宮大工として活動しながら浮立面も含め木彫も手掛けていた。3代目のとき「恵雲堂」を開き、恵雲と号して浮立面ほか木彫の民芸品や菓子型等を制作した。現在の技術保持者である4代目は3代目に師事したのち1975年「杉彫」として独立、木彫作品を手掛けるなかで浮立面制作も行ってきた。2002年に佐賀マイスター認定。翌年には浮立面が佐賀県の伝統的地場産品として指定された。同じく技術保持者である5代目(恵司氏)は、4代目に師事したのち2017年から「杉彫」代表として就任した。

県登録無形民俗文化財 浮立面制作(中原恵峰)

【告示日】令和5年4月25日

【所在地】鹿島市

【所有者】中原恵峰

|

| 中原氏製作の浮立面 |

【解説】

佐賀県南西部を中心に伝わる「面浮立」の踊りの際に用いられる面(浮立面)を制作する技術である。踊りに用いる面は、桐を材料とし漆塗を施す。装飾用としての面は、楠を材料とし、自然木の木目を生かした白木で仕上げる。

中原氏は特に材料に注意を払い、樹齢120年前後の北部九州産の青楠・赤楠・白楠を用いている。材料は左右対称となるよう丸太を製材する段階から製材所と連携し、5~6年かけて十分自然乾燥させる。制作は叩きノミと彫刻刀を用いた手彫り。木目を読み、逆目に注意して彫ることで、白木仕上げでは彫刻刀のみで表面の滑らかさを出す。制作に際しては、注文主の団体が所有する先行例を参照し、表情を継承。300年ほど前の古面も有している場合もあり、先人の技術を継承することを大切にしている。

令和4年10月31日告示 国登録計2箇所3件

国登録有形文化財(建造物) 庄野家住宅金蔵(旧佐賀城本丸御蔵)・庄野家住宅隠居所 2棟

【告示日】令和4年10月31日

【所在地】佐賀市本庄町大字本庄字一本黒木七角5他

【所有者】一般財団法人庄野歴史資料館

|

|

| 金蔵 | 隠居所 |

【解説】 旧庄野家金蔵は佐賀城本丸の御蔵を移築したと伝わる土蔵である。建物構造は土蔵造二階建南北棟の本瓦葺で、一階北面に下屋を付し西面北寄りに庇付の出入口を設ける。外周部は腰高の竪板張とし上部は漆喰塗で軒裏は曲線状の揚塗とする。佐賀城の遺構が遺存する事例として貴重である。

旧庄野家隠居所は、水路に囲まれた敷地の北、金蔵の西に建つ。建物構造は入母屋造桟瓦葺で、四周に庇を廻らす。東に床棚付の座敷八畳と次の間六畳を東西に並べ、南北に縁を付しガラス戸を建て込んでいる。部屋縁境の額入障子や欄間、付書院障子に用いた精緻な組子が目を引く近代和風の書院である。

国登録有形文化財(建造物) 背振小学校石門 1基

【告示日】令和4年10月31日

【所在地】神埼市脊振町広滝井ノ上574-1

【所有者】神埼市

|

| 背振小学校石門 |

【解説】 神埼市北部の山間に所在する小学校の石製の門で、高さ4.3m、幅1.09m角の花崗岩を江戸切り仕上げした石柱を、間口7.1mに立てる。石材は裏山の石切り場で切り出し、大正天皇即位記念で村民有志によって建設された。学校のシンボルで、稀に見る大きさの石門である。

令和4年6月29日告示 国登録計1箇所1件

登録有形文化財(建造物) 岡田三郎助アトリエ 1棟

【告示日】令和4年6月29日

【所在地】佐賀市城内1丁目15-23

【所有者】佐賀県

|

| 岡田三郎助アトリエ |

【解説】 東京都渋谷区にあった岡田三郎助の木造アトリエで、郷里佐賀に移築したものである(佐賀県立博物館・美術館に附属)。アトリエと女子洋画研究所からなる洋風建築で、内部は安定した採光を確保するため、随所に窓を設ける。画壇の中心的サロンとなった明治期のアトリエで、初期女性洋画家教育施設としても貴重である。

令和4年4月28日告示 県指定計2件県重要文化財(工芸品) 色絵花鳥紋六角壺 2口

【告示日】令和4年4月28日

【所在地】佐賀県立九州陶磁文化館(西松浦郡有田町戸杓乙3100番地1)

【所有者】佐賀県

|

| 色絵花鳥紋六角壺 |

【解説】

〈背景〉

柿右衛門様式は、酒井田家を中心に有田の

南川原山地区で作られた可能性が極めて高い「典型的柿右衛門様式」と、その影響を受けて主に有田

内山地区で作られた「広義の柿右衛門様式」に分けられる。「典型的柿右衛門様式」は、

染付を併用しない濁手素地に余白の多い構図で緻密な線描の色絵を施したもので、代表的な

器種として

型打ち

成形による中皿や鉢のほか、精巧な

板作りによる壺や瓶なども作られた。

特に、板作りの壺や瓶はロクロ成形より手間を要する特殊な高級品で、これまでに国内では同時代の遺跡での出土例や確実な伝世例は知られていない。

その一方、イギリスやドイツなど欧州の王侯貴族のコレクションの中には作例が数多く残されていることから、主にヨーロッパ輸出向けの高級品だったと考えられる。

〈特徴〉 本作品は、難度の高い

粘土板の張り合わせによって薄い板作りに仕上げられた典型的柿右衛門様式の六角壺2口である。いずれも身の胴部6面には交互に

鳳凰文と

花卉文、蓋と

肩部には

花唐草文を

地紋に三方の窓と鳳凰文、首周りには

雷文が描かれる。これらは東洋的な文様で、純白の余白を生かした構図で色絵が緻密に描かれ、ヨーロッパの王侯貴族に一層好まれるデザインとなっている。

六角壺の蓋の

口縁と

鍔には金属の飾りが取り付けられ、底部には金属製の六脚の台座を伴う。これらは輸出後にヨーロッパで追加されたものと考えられる。ヨーロッパでは17世紀中頃からシノワズリの流行によって東洋磁器を室内調度品として飾ることが流行した。イギリスのハンプトン・コート宮殿のように、室内でも重要な調度品である暖炉周りのマントルピースの上の装飾効果を高めるために左右対称のセットで東洋陶磁を飾ることが多かった。

〈指定の理由〉 本作品は、染付を伴わない濁手素地に余白を生かした構図で繊細な線描きの絵付けが施されており、日本独自の色絵磁器を完成させた典型的な柿右衛門様式の特徴をよく表している。なかでも精巧な板作り成形の六角壺はヨーロッパ向けに作られた優品であり、年代基準資料であるメアリー2世(1662-1694年)コレクション(ハンプトン・コート宮殿)の類例であることは学術的な観点からも重要である。

また、揃いの金属加工が施された2口セットでの伝世は、ヨーロッパの室内装飾品として受容された東洋陶磁の歴史背景を物語るもので、海外輸出され王侯貴族を魅了した肥前磁器を象徴する貴重な作例である。

県重要文化財(考古資料) 中原遺跡墳丘墓出土品 一括

【告示日】令和4年4月28日

【所在地】佐賀県文化財調査研究資料室(神埼市神埼町鶴3658-2)

【所有者】佐賀県

|

中原遺跡墳丘墓出土品

|

【解説】〈背景・経緯〉

唐津市原に所在する中原遺跡は、現松浦川河口の約4km上流で、右岸の砂丘微高地上(標高約4m)に立地する。平成11年から発掘調査を開始し、平成13年~平成17年にかけ、弥生~古墳時代の集落と墳墓の調査を実施した。

弥生時代終末期の墳墓は砂丘微高地の西側縁辺部に立地し、墳丘墓3基は並んでつくられる。このうち、副葬品組成がわかり、出土状態も良好であるST13415墳丘墓副葬品を指定対象とする。ST13415墳丘墓は周溝によって区画され、墳丘の南北径10m、東西径11mで、埋葬施設を3箇所に有する。

1号埋葬施設は墳丘中央に、2号埋葬施設は周溝内に、3号埋葬施設は周溝外面に陸橋に沿ってつくられる。

〈特徴〉

1号埋葬施設から出土した内行花文鏡2面の鏡片、鉄剣、鉄鏃、ヒスイ製勾玉、碧玉製管玉はすべて棺外副葬であり、鏡片は足位両側に、鉄剣は足位右側に、玉類は頭位直上に副葬されていた。2号埋葬施設では破砕された方格規矩鳥文鏡1面が棺内外に、鉄剣1口、鉄鏃1点、ガラス製小玉1点が棺外に副葬されていた。3号埋葬施設から出土した浮彫式獣帯鏡の鏡片は棺外頭位右側に、鉄剣は棺外頭位左側に、ヒスイ製勾玉、碧玉製管玉は主に棺外頭位直上に副葬されていた。

〈指定の理由〉

ST13415墳丘墓が築造された時期は、副葬された銅鏡や周溝から出土した土器などから、弥生時代終末期と位置づけられる。

本墳丘墓は鏡、玉、剣などの副葬品を有するなど福岡県糸島市平原遺跡とならび北部九州の代表的墳墓であり、その副葬状況もわかる重要な資料である。副葬品のうち最上位に位置づけられる青銅鏡4面は中国後漢代に製作された舶載品で、1号埋葬施設出土の碧玉製管玉や2号埋葬施設出土のガラス小玉も舶載品であるなど、鏡・玉・剣などからなる上位階層者の墳墓副葬品である。

また、青銅鏡は全ての破面に研磨痕はみられず、故意に破砕して棺外に副葬している。玉類もすべて棺外の頭位直上に散布する出土状況であり、上位階層の墳墓における副葬品をもちいた葬送儀礼がわかるとともに、地域首長間の交渉や後漢鏡や玉類の流通を知るうえでも価値が高い。

令和 3年 10月 14日告示 国登録計2箇所7件

国登録有形文化財(建造物) 願正寺本堂・貴賓室・大広間・大玄関・鐘楼・山門 6棟

【告示日】令和3年10月14日

【所在地】佐賀市呉服元町182他

【所有者】願正寺

【解説】 願正寺は佐賀城跡北に位置する浄土真宗の寺院である。境内中央の西寄りに本堂を建て、東側の中庭を囲うように貴賓室、大広間及び大玄関を配す。また、本堂の南東に鐘楼を建て、境内南辺に山門を開く。

本堂は正面九間、奥行八間半の入母屋造本瓦葺で、九州有数の規模と古さを持つ。貴賓室は、切妻造桟瓦葺で簡素ながら上質な藩主御成間と伝わる書院である。大広間は、南北に長大な平面を持ち小屋組にキングポストトラスを用い大空間を実現している。大玄関は、切妻造桟瓦葺で無柱の大空間が特徴である。鐘楼は、入母屋造本瓦葺で佐賀城下の時鐘として用いられたと伝わる。山門は、四脚門で透彫や鈁金具など随所に浄土真宗寺院らしい華やかな装飾を見せる。

国登録有形文化財(建造物) 旧枝梅酒造店舗兼主屋 1棟

【告示日】令和3年10月14日

【所在地】佐賀市八戸1丁目124-2

【所有者】佐賀市

|

| 旧枝梅酒造店舗兼主屋 |

【解説】 旧長崎街道に南面する造り酒屋の町家である。建物構造は二階建ての寄棟造桟瓦葺の平入で背後に棟を延ばし、全体にコの字の屋根とする。正面は一階に下屋を付し、二階は軒まで塗込める。内部は東側を土間、西側を二列五室の部屋とする。佐賀特有のくど造の様相を伝え、建ちが低く全体に古式を残す。