佐賀県立名護屋城博物館テーマ展「館蔵名品展2023~武士たちの「もてなし」~」を開催します

佐賀県立名護屋城博物館では、メインテーマを「日本列島と朝鮮半島との交流史」とし、城郭史、唐津・東松浦地域や韓国の歴史文化に関する資料を収集し展示しています。

この館蔵資料の中から、歴史的・美術的に価値の高い資料や特定のテーマに合わせた資料を厳選して「館蔵名品展」としてご紹介しています。

第8回となる今回は、武士たちの「もてなし」をテーマに、室町後期から江戸前期までの武家の故実書(こじつしょ/礼法や作法を伝える書物)や酒器類・連歌書・茶道具などを展示します。

武士はいつも戦いに明け暮れていたわけではなく、他者との関係づくりのために様々な「もてなし」の場を設けていました。そして、こうした「もてなし」の場には和歌・書・茶の湯などの文化も深く関わっています。

また本展では、関連展示として、連歌や礼法に関する故実書を残した鶴田氏をはじめとする武士「松浦党」に関する館蔵資料や、文禄・慶長期に鍋島氏の家臣が写した連歌書(個人蔵)、名護屋城跡に隣接する城下町遺構から確認された陶磁器など(唐津市教育委員会蔵)もご紹介します。

本展を通して、戦場とはまた違った武士たちの姿を是非ご覧ください。

記

1 タイトル テーマ展「館蔵名品展2023 ~武士たちの「もてなし」~」

2 会 期 令和5年3月21日(火曜日)~5月21日(日曜日)〔62日間〕

※月曜休館(ただし、5月1日(月曜日)は開館)

3 会 場 佐賀県立名護屋城博物館 企画展示室

4 展示構成

|

テーマ |

主な展示資料 |

|

1 もてなす武士たち |

肥前名護屋城図屏風(複製)、絵本太閤記、菊桐文蒔絵什器盥(複製)、直茂公譜 など |

|

2 武士の宴席 |

「日舞云々」書屏風、三島唐津象嵌草花文大鉢、

堀秀治陣跡出土染付盤、鶴田家旧蔵伝書類、

平野町遺跡出土陶磁器・漆器椀(唐津市教育委員会蔵) など |

|

3-1 芸能のもてなし

~連歌~ |

鶴田家旧蔵連歌書、青磁象嵌雲鶴文香炉 など |

|

3-2 芸能のもてなし

~茶の湯~ |

宗湛日記(複製)、三公集成(複製)、鉄絵草文碗、三島唐津象嵌耳付水指 など |

|

<トピック>

松浦党の武士たち |

値賀家文書、小早川隆景書状、鶴田家文書 など

|

|

<特別展示>

文禄・慶長期の連歌史料 |

連歌之大事、歌林良材集、無言抄 など(個人蔵) |

5 出品点数 約40点

6 主 催 佐賀県立名護屋城博物館

【期間中の名護屋城跡関連イベント】

○名護屋城跡本丸薪能

日時 令和5年3月25日(土曜日) 15時開場 16時30分開演

会場 名護屋城跡本丸 薪能特設舞台

主催 唐津市名護屋城跡薪能実行委員会

問合せ先 唐津市名護屋城跡薪能実行委員会(唐津市鎮西市民センター産業・教育課内)

電話 0955-53-7155

○第22回名護屋城跡さくらと陣跡ウォーク

日時 令和5年3月26日(日曜日) 9時受付開始 9時30分出発 13時終了予定

集合場所 唐津市鎮西市民センター

主催 一般社団法人唐津観光協会

問合せ先 一般社団法人唐津観光協会 呼子観光案内所 電話 0955-82-3426

○第2回名護屋城大茶会

日時 令和5年3月26日(日曜日) 10時~17時

会場 名護屋城跡及び佐賀県立名護屋城博物館、茶苑海月、道の駅桃山天下市

主催 佐賀県

問合せ先 佐賀県文化課 電話 0952-25-7236

【代表的な展示資料】

菊桐文蒔絵什器盥(きくきりもんまきえじゅうきたらい)

複製(佐賀県立博物館原蔵) 桃山時代

慶長二年(1597)に豊臣秀吉が大坂玉造の鍋島直茂の屋敷を訪れた際に、使用されたと伝わる風呂道具です。「風呂ふるまい」のもてなしを行うために直茂が調えたと考えられ、彼が天下人秀吉をもてなすのに心を砕いていたことがうかがえます。(高さ27.6cm、口径74.0cm)

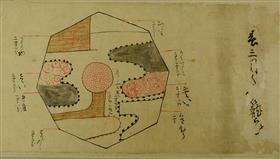

鶴田家旧蔵伝書類 春夏秋冬食籠口伝書

安土桃山時代~江戸時代初期

「松浦党」の鶴田家に伝わった故実書のうち、食籠(じきろう)の配膳方法を記したものです。史料中の挿絵には、食材や飾り花が寸法を添えて描かれており、その配置や種類は季節ごとに異なります。食膳のもてなしに対する武士のこだわりがうかがえる興味深い史料です。

(本紙 縦13.5cm、横250.0cm)

洪浩然(こうこうぜん)筆「日舞云々」書屏風

江戸時代初期 [佐賀県重要文化財]

文禄の役で鍋島直茂軍に捕らえられた洪浩然が制作したものです。彼は書家として多くの作品を残しており、その中には佐賀藩主鍋島氏の御茶屋で調度品として使用されたものもあります。本資料は子孫の家に伝わったものですが、同様にもてなしの場で飾られたものと考えられます。

(本紙各 縦137.0cm、横46.0cm)

三島唐津象嵌草花文大鉢(みしまからつぞうがんそうかもんおおはち)

江戸時代前期

武雄の小田志窯で焼かれた三島唐津の大鉢です。内面には唐草文などが象嵌されています。江戸時代前期には、将軍と諸大名による酒宴や茶会で三島手の大皿が使用されており、本資料も江戸時代の酒宴のもてなしに使用されたと考えられます。(高さ14.0cm、口径39.0cm)